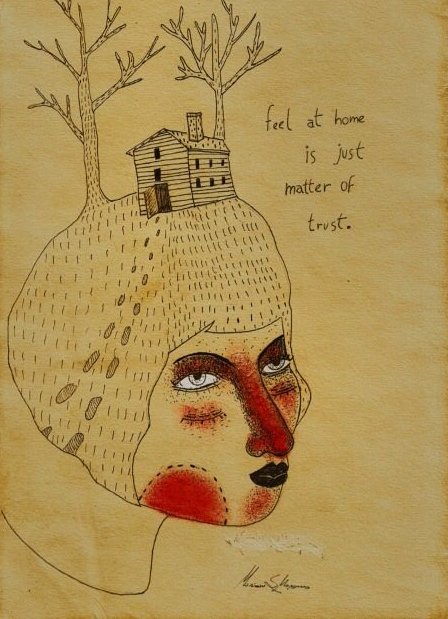

“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo. Justo pelo motivo da intimidade. (…) Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco ao pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo de uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e enxada às costas cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos.” Manoel de Barros em Memórias Inventadas – a infância.

Um lugar pode ser definido pelo espaço e seus usos. Para a Geografia, por exemplo, ao se acrescentar a variável “poder”, você tem o conceito de território. Ou seja, o espaço não é só a parte física, é o que o sujeito faz ali. Existe uma face material e outra humana. Teorizar sobre isso clareia algo que sabemos intuitivamente, embora às vezes nos doa constatar: é impossível revisitar os mesmos lugares. O tempo não só muda a paisagem como distancia os usos. Outras pessoas ocupam o pátio da faculdade, os bancos de praça, o boteco preferido… No momento em que escrevo essa frase, existe algo a modificar algum espaço que um dia foi “meu”.

Para o antropólogo Marc Augé o conceito de não-lugar implica em uma ausência de identidade, é o espaço desprovido de qualquer referência histórica, cultural e vivencial, como o shopping center e o aeroporto – locais de passagem sem significado suficiente para serem chamados de lugar. Contudo, me desvinculo da academia e tomo a liberdade “poética” de cunhar meu próprio conceito e atrelar o “não-lugar” ao tempo, ao espaço, aos usos e a nossa própria postura em relação ao que não vivemos mais.

Um lugar pode ser definido pelo espaço e seus usos. Ou seja, o espaço não é só a parte física, é o que o sujeito faz ali. Teorizar sobre isso clareia algo que sabemos intuitivamente: é impossível revisitar os mesmos lugares.

Nesse sentido, guardo da meninice, com especial apreço, as fotos tiradas de dentro para fora das casas. Há uma, em particular, em que apareço no portão da casa da minha avó tendo a rua ao fundo. Na verdade, tenho algumas fotos com esse cenário e todas levam à minha infância idílica. Grandioso para o meu pequeno ser, o bairro do Pici mais parecia uma cidade.

Morávamos em frente à avenida principal e sempre que alguém precisava ir à farmácia, ao depósito de material de construção e a qualquer outro estabelecimento nas imediações dizia que ia à “pista”. Se os limites fossem mais largos e minha mãe partisse rumo ao Centro, por exemplo, me explicavam que ela tinha ido à “rua”. Como se estivesse em uma Lilliput particular, tudo tinha uma dimensão própria em tamanho e em gramática. E nessa teia de peculiaridades, aquele lugar me pertencia. Eu conhecia todos os cantos e personagens daquela vizinhança: o mercadinho da dona Totó, a churrascaria do Deca, a farmácia do Valdir, o espetinho do seu Chicute…

Cresci ali e tudo ao redor se modificou comigo. A padaria virou colégio, a rua secundária ganhou um semáforo e as cozinhas abertas com alpendres se fecharam. Naqueles anos, ganhei minha primeira espinha, parei de brincar na rua, mudei de colégio. Finalmente, deixei de ser criança. Porém, estar inserida naquele contexto me tirava o susto. Tudo se transformava junto a mim, devagar, sem que eu percebesse sua velocidade.

Mesmo depois que mudei de bairro, sempre mantive o hábito de visitar o Pici vez por outra. No começo, a frequência das visitas me levavam de volta para casa, para antigas referências. Era quase como cruzar um portal dimensional, sair do burburinho da vida “lá fora” e voltar para onde tudo era mais simples. Contudo, recentemente, depois de quase um ano sem cruzar essa “fronteira”, me deparei com um trajeto não planejado cheio desvios. Fui obrigada a seguir por outro caminho e, de repente, placas verdes e amarelas gritavam resquícios das obras da Copa do Mundo de 2014. Em meio aos tapumes, entulhos e caminhões, muito do que eu estava acostumada a ver tinha ganhado outra feição.

Mas não foi só a Copa que mudou os caminhos, uma transformação é composta de diversos elementos. Fato é que o Pici ganhou dois shoppings, o antigo Jóquei Clube agora abriga um imenso hospital, as casas aumentaram os muros e muitos dos que conheci morreram, se mudaram, ganharam outro rumo. Finalmente o “progresso” chegou e os usos se modificaram. E eu não estava mais lá, as transformações não eram mais parte de mim. Presente e passado ganharam uma fenda no “lugar” da minha infância.

Em relação aos nossos lugares interiores, há pouco espaço para aquilo que se transformou e não mais corresponde às nossas expectativas afetivas. A paisagem e a história que contamos deve estar no passado ou no presente.

Aqui estabeleço uma distinção necessária entre a preservação do patrimônio das cidades e dos nossos lugares interiores. Em relação aos últimos, posso afirmar que há pouco espaço para aquilo que se transformou e não mais corresponde às nossas expectativas afetivas. A paisagem e a história que contamos deve estar no passado ou no presente. Verter o tempo como se ele permanecesse imutável é uma impossibilidade em si.

Certas relações, certos lugares pertencem ao passado. Tentar colocá-los no presente sem que eles efetivamente existam é criar algo que não sobrevive além da própria abstração. Às vezes é necessário, é uma etapa a cumprir antes do novo. Há outras situações em que o não-lugar me parece ser parte do luto, há ainda momentos em que é uma muleta na qual nos sustentamos. Durante o colégio, lá pelos 15 anos, tive uma amiga que perdeu a mãe subitamente. Na época, a família acabara de se mudar para um apartamento novo. Mesmo assim, todas as noites, minha amiga pegava um travesseiro e uns lençóis e seguia sozinha para dormir na residência antiga. Recordo que perguntei a ela sobre qual o sentido daquele ritual. Na minha cabeça, estar num local novo, cercada pelas pessoas da família lhe confortaria mais. Então, ela me respondeu que muita coisa já havia mudado em sua vida, ela precisava pelo menos dormir em casa. E durante algum tempo, aquele foi o seu não-lugar. Talvez este seja um dos casos da transição necessária.

Muitas vezes precisamos desses lugares imaginários, mas o melhor mesmo é caminhar erguido nas próprias pernas, sem carregar fantasmas. Sempre que penso nos “prisioneiros” do passado lembro daquela história do soldado japonês Hiroo Onoda que se escondeu na selva filipina durante 30 anos por não acreditar que a II Guerra Mundial tinha acabado. Do fim do conflito até 1974 foram inúmeras e vãs tentativas de convencer Onoda de que não havia mais porque lutar. Nenhuma deu certo até que seu antigo comandante – o mesmo que lhe deu a ordem de não se render sob qualquer hipótese – fosse levado pessoalmente para conversar com Onoda, retirar sua incumbência e lhe revelar o presente.

Assim, se o lugar é o espaço e seus usos, tomo a liberdade de concluir que o não-lugar é o espaço desprovido de usos. Não o que é passado e nos serve de referência, nem aquilo que pode ser reelaborado e tornar-se outro, mas algo que não é mais agora e não será algum dia. Uma espécie de coisa perdida no tempo. Há alguns anos fui a Londres e no meu caderninho de viagem havia um local em especial que gostaria de visitar: 84, Charing Cross Road. Os mais afeitos ao cinema matarão a charada. O endereço dá nome a um filme que conta a melancólica história de amor entre um livreiro inglês (Anthony Hopkins) e uma escritora norte-americana (Anne Bancroft).

O não-lugar é o espaço desprovido de usos. Não o que é passado e nos serve de referência, nem aquilo que pode ser reelaborado e tornar-se outro, mas algo que não é mais agora e não será algum dia. Uma coisa perdida no tempo.

Pois bem, com a película na cabeça, lá fui eu tentar achar a etérea livraria no endereço real. Percorri a rua duas vezes, uma em cada sentido, em busca do número 84. Recordo que as construções saltavam dos 70 para os 90, ou algo assim, sem me dar sinal de que o 84 um dia tivesse batizado algum local na Charing Cross. Cheguei a entrar numa livraria que ficava o mais próximo possível do número em questão (como se entrasse num quase-lugar) para receber do gentil vendedor a vaga explicação de que quem sabe um dia tivesse existido alguma livraria naquele endereço. Poderia até ser aquela, vai saber.

Minha viagem à procura da 84, Charing Cross Road é uma boa metáfora do não-lugar. Talvez tenha existido, talvez ali, talvez acolá, talvez um dia. É uma ideia sobre algo literalmente perdido no tempo e que por isso mesmo nos aprisiona. Não é uma lembrança do passado que nos dá esteio, nem uma projeção de futuro que nos motiva, é a água parada que não gera vida.

É preciso tomar cuidado com a tentação de permanecer demasiado no não-lugar. Existe no sertão cearense uma cidade chamada Nova Jaguaribara, que foi construída entre 1997 e 2001 para abrigar a população da antiga Jaguaribara, inundada com as obras da barragem Castanhão. A nova cidade tinha réplicas das casas antigas, da igreja matriz e de outras edificações. Foram transferidas cerca de 8 mil pessoas entre moradores da zona urbana, zona rural e de alguns municípios vizinhos. Enfim, em setembro de 2001, inaugurava-se a vida nova.

Fico imaginando quanto de tempo e de esforço deve ter sido gasto para o que o simulacro do antigo ganhasse forma própria, fosse gasto, assimilado e, enfim, pude-se ter uma identidade presente. Porém, também me pego a imaginar, como num conto do realismo fantástico, o que teria acontecido se algum dos moradores ficasse preso sem conseguir fazer a mudança. Não poderia estar na antiga cidade, visto que ela não existe mais, e nem teria conseguido seguir adiante. Estaria submerso, preso, tal qual o soldado japonês Hiroo Onoda. Talvez aí, a muleta se quebre, e o não-lugar mostre que além do espaço, do tempo e dos usos, diga respeito, em especial, a nossa própria postura em relação ao que já não vivemos.

Há um trecho de livro do Ondjaki (pseudônimo do escritor angolano Ndalu de Almeida) intitulado “Avódezanove e o segredo dos soviéticos” que traz o seguinte dialogo:

- Estórias de antigamente é assim que já foram há muito tempo?

- Sim, filho.

- Então, é um tempo avó?

- Antigamente é um lugar.

- Um lugar assim longe?

- Um lugar assim dentro.

O passado e a intimidade que nos constituí afirma-se como um bom lugar se for o refúgio da nossa liberdade.

Sempre que esse diálogo me vem a mente eu me lembro da casa da minha avó, das fotos no portão e de tudo que havia nos limites daqueles muros. É uma lembrança feliz porque preenche certa coisas dentro de mim, mas não me amarra ao que não existe mais.

Como diria o homem-passarinho Manoel de Barros, nosso quintal é o maior do mundo. Oxalá, ele não seja um quintal que nos devore as entranhas como prisioneiros. Que nos dê, sim, o chão para voarmos como meninos soltos nos galhos das árvores. Todo o passado e a intimidade que nos constituí afirmam-se como um bom lugar, se este for o refúgio da nossa liberdade e contentamento. Caso contrário, é preciso coragem para reelaborarmos os lugares internos e nos depreendermos.

Grazielle Albuquerque

Últimos posts de Grazielle Albuquerque (see all)

- Das Ding - 28 de agosto de 2023

- Groucho Marx e o amor de si - 14 de janeiro de 2022

- Foi bom, eu fingi que estava feliz - 27 de novembro de 2019

Arrasou! :*

Amei…muito interessante e de facil compreensao… ^^)

Parabens…. e Sucesso!!